譜を読むこと

○◇△☆♡

🌹🌷🌼🌻

あいうえお

幼児が物の区別をする時、形状や色といった目立つ側面に注目して違いを見分けていきます。

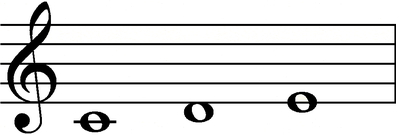

そんな幼児に次のような楽譜を見せドレミの音符を覚えてもらうとどうなるでしょうか?

もちろん1つ1つ指を差して左が『ド』、中央が『レ』、右が『ミ』と根気よく言い聞かせればその場では覚えてくれますが、形状や色で判別してきた幼児にとってそれぞれの明確な違いを理解出来ず混乱します。

音の高さを表すのは形状ではなく五線に置かれる場所によって区別するのでそれまで区別してきた理解の範疇を超えた新しい基準を覚えなければなりません。

また、それをよく理解をしない子どもに音の長さを表す形状と色の区別(黒と白抜き)まで加わった音符を読むのはとても困難であり、とても難しい💦と印象付いてしまいます。

ですから譜読みの始めは『リズム』と『ドレミ』を分けて覚えていき、次第に合わせていくのが合理的です。

始めはリズム読みから

幼児はリズムに関心が強く、歌に合わせて手拍子などとても喜び楽しむ傾向があります。

また、リズム読みは音符の形状や色の違いで表わされるので幼児にはとても入りやすいため、多くの幼児教本はリズムから始まっています。

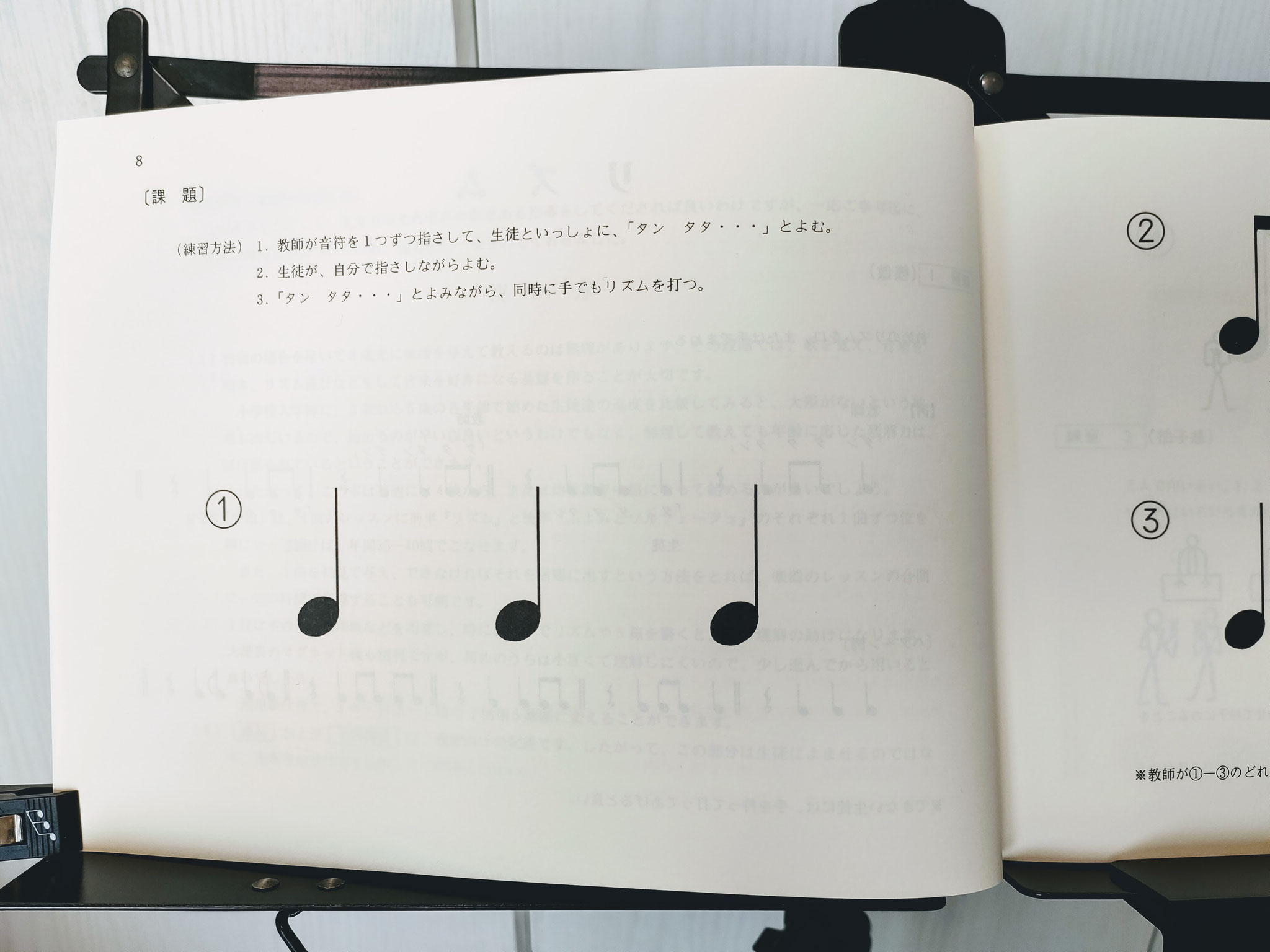

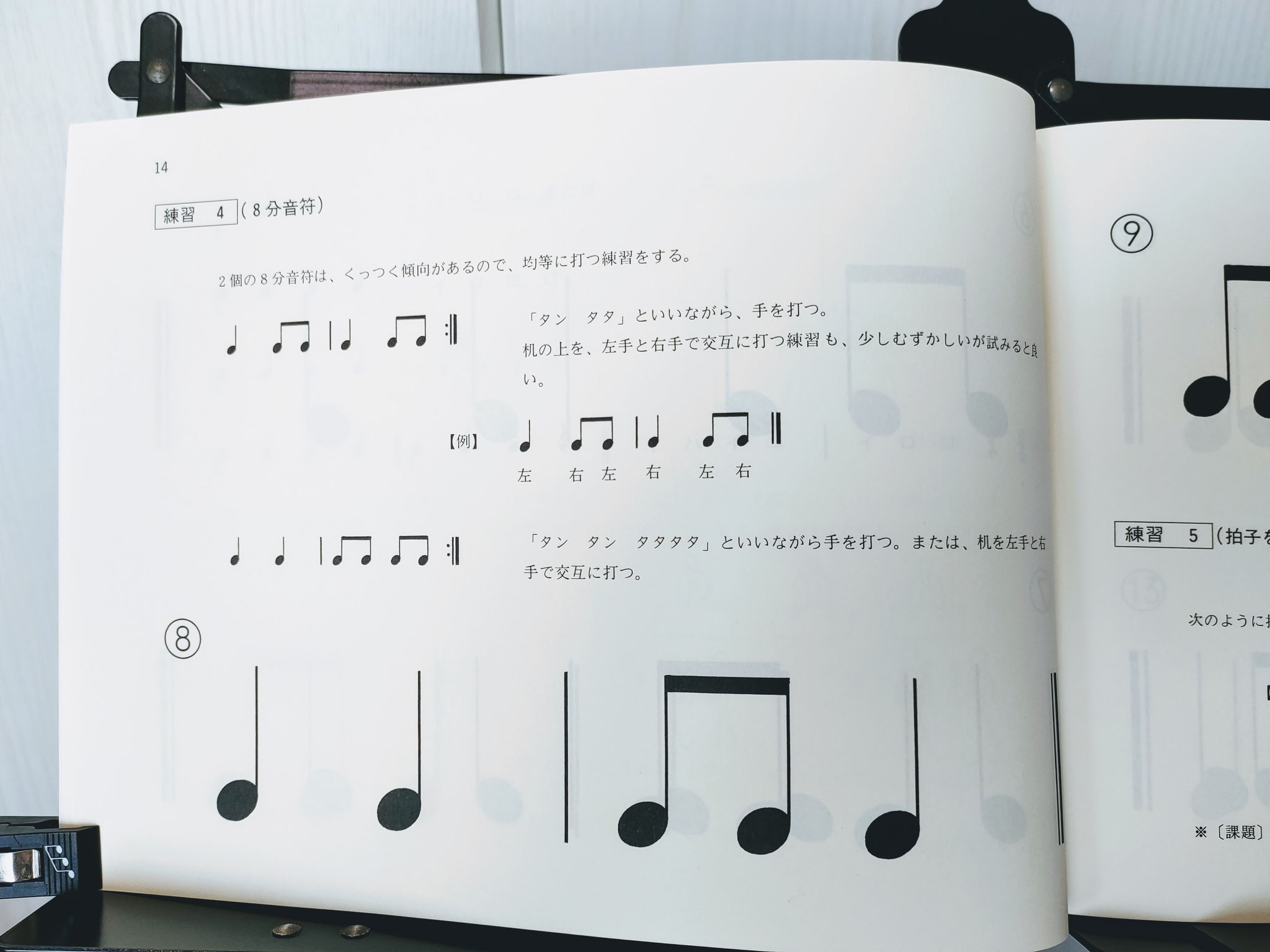

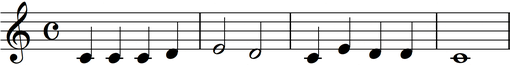

例えば最初は次の2種類の音符を覚えます。

黒まるに棒が付いた次の音符をここでは『たん』と呼びます。

この音符に対して『たん』と言いながら両手を1つ叩きます。

ですので次のように4つ並んだ場合、1つ1つに『たん』と言いながら両手を1つずつ叩きます。

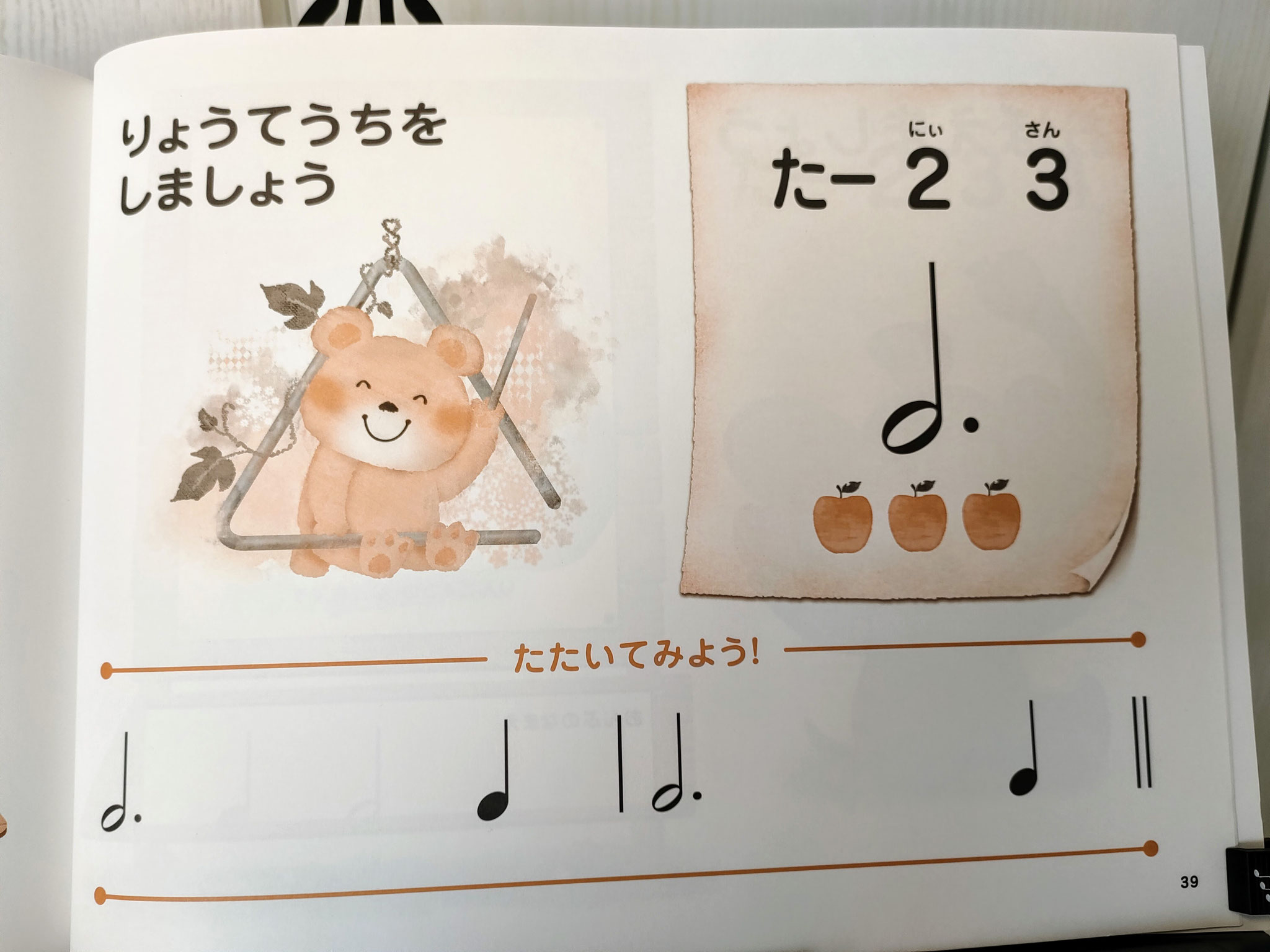

白まるに棒の付いた次の音符は『たーあん』と言いながら両手を1つ叩いたあと、両手を広げます。

また同じように並んだ場合も1つ1つそれぞれに『たーあん』と言いながら両手を叩いたあとに両手を広げます。

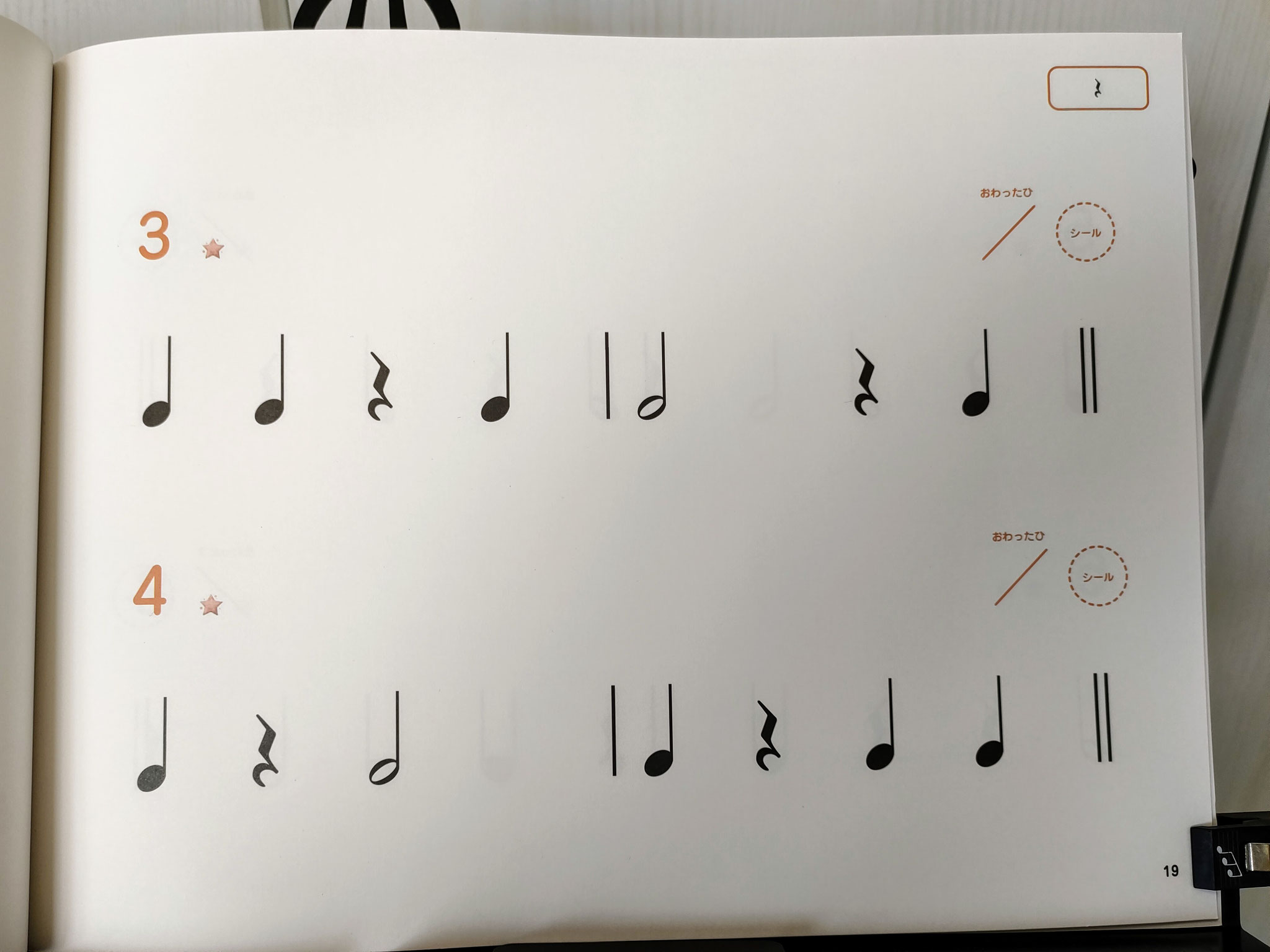

2種類の音符を組み合わせた並びのパターンを変え少しずつ慣らしていき、次第に並ぶ音符の量を増やしたり他の音符も覚えていきます。